江崎聡子准教授が語る「アメリカにおけるアール・デコの展開」

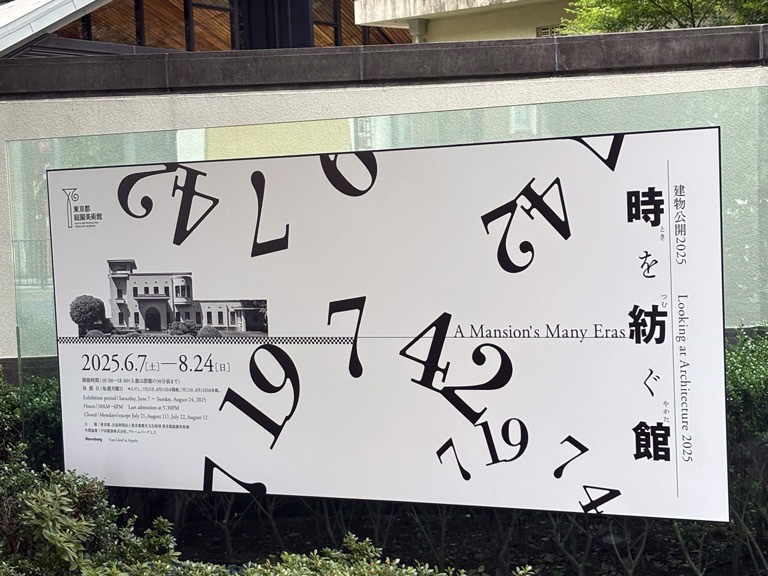

アール・デコ様式誕生から100周年を記念する2025年、日本におけるアール・デコ建築を代表する東京都庭園美術館にて連続講演会が開催されています。

7月19日にはその第二回の講演会が行われ、本学欧米文化学科(2026年度より国際文化学科に名称変更)江崎聡子准教授が講師として招かれ、「アメリカにおけるアール・デコの展開」と題し、フランスから取り入れられたアール・デコがアメリカ合衆国にてどのように展開し、広範囲に普及していったのかについて話しました。

フランスからアメリカへ──造形の違いと思想の広がり

講演会では、アメリカン・アール・デコの特徴が豊富なスライドによって説明され、またフランスのアール・デコとの造形上の違いがスライドの比較によって明らかにされました。

さらに同時代のアメリカの大衆消費社会やモダニズムの思想、またメトロポリタン美術館におけるデザイン教育といったい切り口から、アメリカン・アール・デコの近代アメリカ社会や文化における意味についても解説がありました。

江崎ゼミの学生も参加し、感想を寄せてくれました!

ゼミ生 増子愛音さん「身近な場所にあるアール・デコ」──増子さんの気づき

講演会で特に印象に残ったのは、アール・デコのデザインについてです。アール・デコは国や地域によって特徴が異なるということを知り、驚きました。またデパートやコンサートホールの床、建物の壁など身近な場所にデザインが見られることに気づきました。どの国の影響を受けたアール・デコなのかを想像する楽しさもあると感じました。講演会を通して、アール・デコは大衆文化よりのもので、意外と身近に触れることができる芸術だと分かりました。

ゼミ生 古茂田美優さん「食器にも宿る美意識」──古茂田さんが感じた文化と社会の関係性

特に印象に残ったのは、アメリカにおけるアール・デコ様式が食器にも用いられていたという話です。日用品にもその美意識が反映されていたと知り、とても新鮮でした。この講演会を通して、社会と文化の関係性に気づきました。アメリカではアール・デコが大量生産によって多くの人が手にできるデザインとして普及し、それが民主主義の表現とされていたという話から、文化のあり方はその社会の価値観や経済の仕組みによって大きく異なるということを認識しました。

- PROFILE江崎 聡子(えざき さとこ)准教授

聖学院大学人文学部欧米文化学科(2026年度より国際文化学科)准教授。専門分野はアメリカ美術、アメリカ視覚文化、ジェンダーとイメージ。著書に『エドワード・ホッパー作品集』(東京美術、2022年)(単著)、『デリシャス・メトロポリス――ウェイン・ティーボーのデザートと都市景観』(創元社、2024年)(翻訳、解説)、『女性のアーティスト達:日本美術の衝撃』(女性仏教文化史研究センター、中世日本研究所、2005年)(翻訳、リンダ・ノックリン著)などがある。

- HOME

- 「今」を伝える聖学院大学ダイジェストSESSION

- 東京都庭園美術館開催のアール・デコ100周年記念講演会に登壇──江崎聡子准教授が語る、デザインと社会の交差点