NEWS

お知らせ

日本文化学科

報告レポート:大宮武蔵野高校合評会を開催(高大連携の取り組み)

2024年2月21日、本学1cafeにて「大宮武蔵野高校合評会」を開催しました。昨年度に続き2回目の開催となります。

この合評会は日本文化学科の高大連携の取り組みで、埼玉県立大宮武蔵野高等学校の生徒の皆さんから寄せられた小説や詩を、教職(中高・国語科)を志す現役生の学生団体「教職クラブAssist'」の学生たちが合評し、その評論文を高校生に返します。

今回は、全5作品が寄せられました。

合評の進め方

- 全5作品を「教職クラブAssist'」の学生がおおよそ1人1作品担当しつつ、2~3人の班で事前に共有してから合評会に臨む。合評会では大きく2つ、5人の班に分かれて、それぞれに日本文化学科の教員が付き、「合評会(1)」「合評会(2)」の各時間で分けて合評する。

- 作品担当者がまず自分の講評を読み上げ、それに質問したり意見を加えたりしながら練り上げていく。作品担当者はその内容を筆記して、文書にまとめる。その後、教員がそれを集約して大宮武蔵野高校へお送りする。

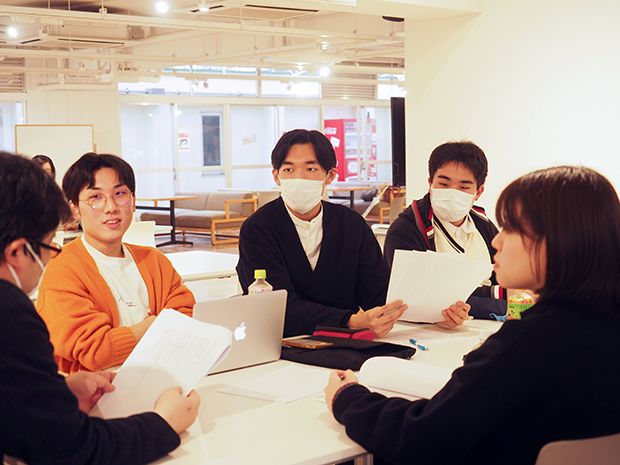

当日の様子(写真)

大宮武蔵野高校の皆さん、素晴らしい作品をありがとうございました!

学生の感想(一部抜粋)

- 教職を志望する大学生として、直接高校生の作品を読ませていただく機会は、とても貴重だと思います。その貴重な機会に2回も参加させていただき、更に生徒さんの成長の過程をみることができるという体験は、多くの学びがありました。

- この評論会を通して、評論の方法や評論に必要な視点、知識を学ぶことができました。また、先生になった際、どの点に注目して生徒へ指導を行っていけばよいのかを、考える時間にもなりました。

- 今年の作品の中には、前回文章を読ませていただいた生徒さんのお名前もありました。昨年よりも「読ませる文章」を意識して書かれていることに成長を感じ嬉しくなりましたし、私たちも一緒に学び成長できた一年だと感じました。来年度には今回作品を送ってくださった方の中で、本学に入学をする方がいるとのお話も聞きました。昨年から始まった会で、このような素敵なご縁ができたことが嬉しい限りです。

- 初めてこの評論会に参加させて頂いた時はどのように評論すれば良いのか、生徒さんが納得してくれるか不安や迷いを抱えながら作品と向き合っていました。今年度は少し心に余裕ができたのか、生徒さんが書いてくださった作品を純粋に楽しみながら評論ができました。心情表現がよくできている作品や読者が結末を類推できる作品など、興味深い作品が多く、さらなる飛躍が楽しみだと感じながら読ませて頂きました。大学の先生方から専門的な評論に大学生としての学びも得られました。

日本文化学科の教職支援の取り組みについて

日本文化学科では教職(中高・国語科教員)を志す現役生への支援を目的に、卒業生、教員、現役生が参加する「教職関係者懇談会」を発足し、毎月1回開催しています。

現役生は実習における悩みについてなど、教職に就いている卒業生から具体的なアドバイスを聞くことができます。また、教職課程を担当する本学教員にとっても、現在進行形の教職現場の課題や状況を知る機会となり、活発な意見交換、情報交換の場となっています。

在学中「教職クラブAssist'」に所属し、現役の教員として活躍している卒業生を講師に招き勉強会も行っています。